miR-28-5p-IL-34-巨噬細胞反饋回路調節肝癌轉移

周儉教授揭示肝癌轉移新機制

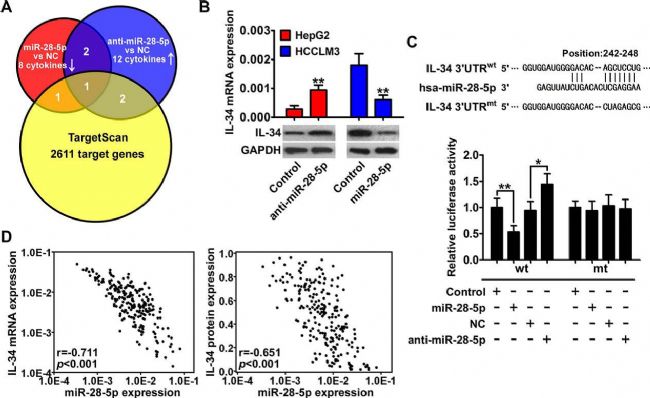

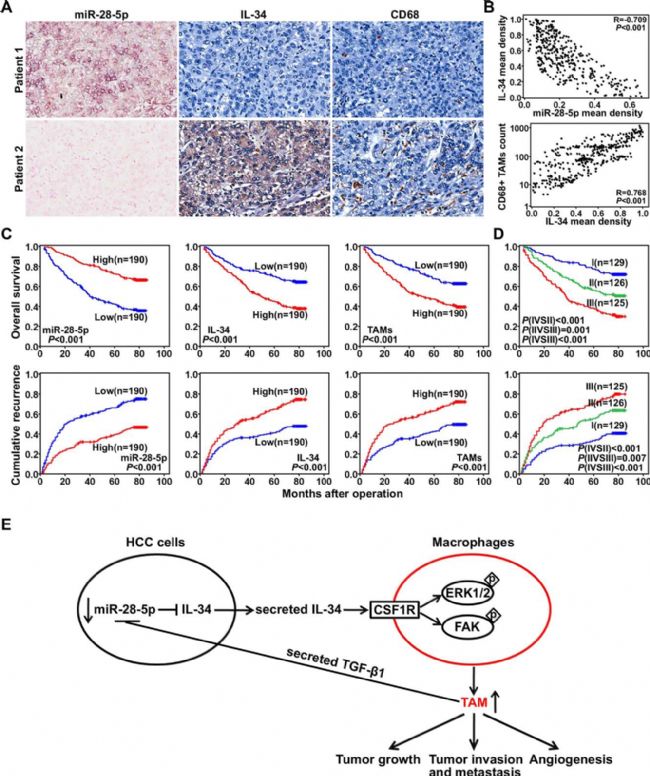

復旦大學(附屬中山醫院)肝癌研究所周儉教授研究團隊在2016年5月正式發表《Hepatology》(肝臟病學)雜志的文章"miR-28-5p-IL-34-Macrophage Feedback Loop Modulates Hepatocellular Carcinoma Metastasis"(IF=11.19)。轉移是惡性腫瘤最顯著的生物學特征之一,也是腫瘤患者死亡的主要原因。腫瘤的侵襲轉移是腫瘤細胞、宿主和腫瘤微環境之間一系列復雜的序貫連續過程。microRNA(miRNA),通常含有22個堿基的短鏈非編碼RNA,通過轉錄后水平調節功能基因的表達,發揮“癌基因”或“抑癌基因”的功能。周儉教授課題組通過實施一套完整縝密的研究流程,對參與肝癌轉移的關鍵miRNAs進行篩選并對其功能展開系列研究。首先,研究人員在具有不同轉移潛能的人肝癌細胞株進行RNA-seq篩選,發現肝癌轉移關鍵miRNA:miR-28-5p表達異常,且與細胞系轉移潛能呈顯著負相關;同時發現miR-28-5p只是體內具有促進肝癌轉移的作用。進一步,運用TargetScan生物信息學預測結合細胞因子/趨化因子PCR芯片進行篩選驗證,發現miR-28-5p的重要靶基因白介素34 (Interleukin-34,IL-34)(請見圖一)。既往研究表明IL-34與單核細胞表面表達的集落刺激因子受體CSFIR結合,刺激巨噬細胞活化。本次研究發現,IL-34在體外激活FAK和ERK1/2信號通路,促進巨噬細胞增殖和趨化。在動物實驗中,肝癌細胞中IL-34的上調促進腫瘤細胞的生長以及肺轉移,增加瘤內巨噬細胞浸潤。值得注意的是,研究者發現巨噬細胞分泌細胞因子TGF-β1形成反饋回路參與miR-28-5p對IL-34的調控網絡(請見圖二)。最后,肝癌樣本中免疫組化分析表明,瘤組織中miR-28-5p 與IL-34表達水平顯著負相關,與巨噬細胞的浸潤、患者總生存期短以及腫瘤患者的復發顯著相關。多變量分析顯示,miR-28-5p低表達/IL-34過表達或與瘤內巨噬細胞同時存在,都是一個獨立的整體生存和癌癥復發預后指標(請見圖二)。該研究成果創造性地繪制出肝癌細胞中microRNA與腫瘤相關巨噬細胞(TAM)雙向調控網絡,揭示了肝癌轉移調控新機制和潛在的分子靶點。

圖一白介素34 (Interleukin-34,IL-34)是 miR-28-5p的重要靶基因。實驗采用上海吉凱公司提供的病毒載體。

圖二miR-28-5p與腫瘤相關巨噬細胞(TAM)雙向調控網絡。

作者簡介:周少來博士,復旦大學附屬中山醫院肝腫瘤外科住院醫師,主要從事肝癌炎癥微環境調控腫瘤侵襲轉移的機制研究,近五年以第一作者在Gastroenterology 、Hepatology等雜志正式發表SCI論著10篇,累積影響因子79.8,他引200余次。目前作為課題負責人主持國家自然科學基金青年基金和上海市揚帆計劃課題各1項。

原文轉自:吉凱基因微信公眾號

長按加關注

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com