通過分離菌的胞外代謝組學推斷生物結皮中微生物與代謝物關系

對于研究土壤化學及腸道微生物的科研工作者最關注的問題莫過于想明確土壤中或腸道中的微生物與其周圍物質的相互作用關系,即哪種菌消耗了哪些物質又釋放了哪些物質,這對探尋土壤有機質的循環、土壤營養和了解腸道菌群對宿主的代謝調控有著至關重要的作用!

代謝組學蛋白組學文獻分享,今天就跟大家分享一篇2018年發表在Nature Communications上關于如何探索土壤微生物與代謝物關系的文章,文章中除了提供簡單明確的研究思路以外,還使用了比16SrRNA基因測序更可靠的物種注釋方法,讓我們一起來詳細了解一下吧!

1 研究背景

本篇文章的研究對象是生物結皮(biocrusts),這是一種在干旱半干旱區中重要的地表覆蓋類型,是由細菌、真菌、藻類等隱花植物及其菌絲、分泌物等與土壤砂礫粘結形成的復合物,與其他土壤一樣,生物結皮中也存在有機質(SOM),其在保持土壤濕度、增加微生物多樣性方面起著重要的作用,代謝組學蛋白組學文獻分享,同樣,微生物群落多樣性和豐富度與不同生態系統中的土壤(包括極地土壤,農業土壤和干旱土壤)有機物也呈現出正相關的關系。

現在一般認為由土壤微生物循環的有機物質是微生物代謝物的復雜混合物,可以通過土壤代謝組學詳細的描述其特征,并可由此推知微生物與代謝物的關系。

代謝組學蛋白組學文獻分享,本研究中,作者對生物結皮中不同潤濕時間和不同演替階段中代謝物及微生物的動態變化進行了分析,并且通過生物結皮中分離培養菌體與其代謝的胞外代謝物關系(釋放和消耗)來預測活性生物結皮中與其親緣關系密切的微生物與相應代謝物的關系。

2 研究方法

1.分組設置:

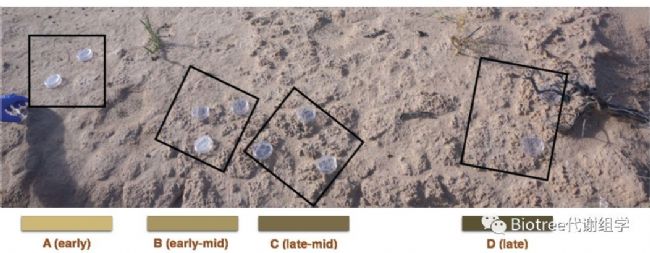

實驗組:4個生物結皮演替階段(A-D,如圖1),5個潤濕時間,每組5個重復,共100個樣本。

對照組1:無菌超純水(3個重復),可扣除背景噪音。

對照組2:高溫滅菌4次的生物結皮(D階段,5個潤濕時間點,3個重復),為了排除非生物因素(如光解、吸附作用等)導致的代謝差異而設置。

圖1 生物結皮的四個階段

2.研究方法:

代謝組學(5個生物學重復)、宏基因組學(1個生物學重復)、轉錄組學(其他學者的數據)

3.檢測平臺:

實驗組:正模式: Q-TOF; 負模式: QE ;

對照組2:(正負模式)QE

宏基因組: Illumina HiSeq 4000

4. 數據分析:

Matlab R2016A: 多因素方差分析和多重比對分析 ;R: Spearman’s 相關性分析、the exact binomial test;KEGG pathways。

5. 實驗流程:

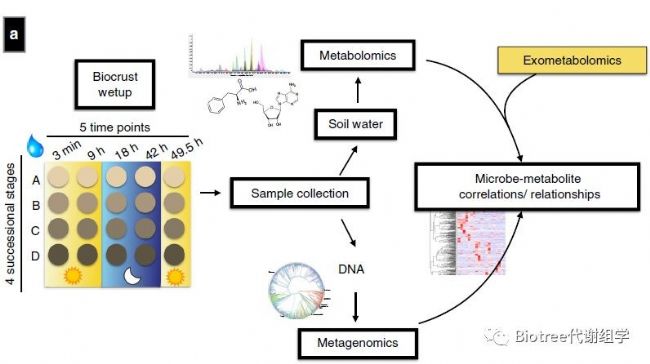

圖2 實驗流程圖

需要說明的是,黃色標記的Exometabolomics是本文作者同一實驗室工作人員在2016年發在Nature Communications上的研究結果,在這里做一下簡單描述,方便后面對本篇文章的理解。

2016年的文章要點:

(1)從生物結皮(與本研究為同一位置取樣)中分離培養了7種菌(1種鞘藻屬菌的光合自養型菌和6種異養型菌)。

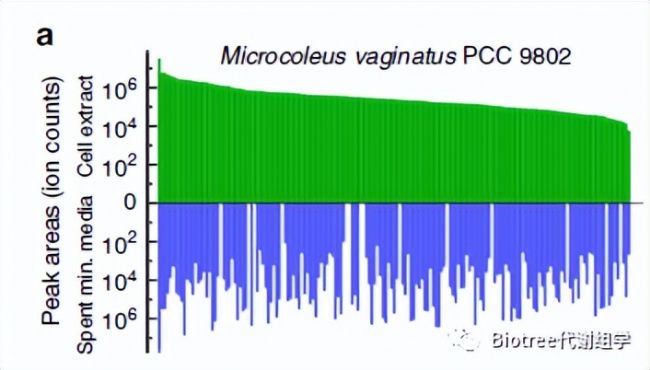

(2)經過對生物結皮中豐度較大的鞘藻屬菌體的細胞提取物代謝譜與其消耗的基本培養基代謝譜的比較發現,該菌細胞中的物質絕大多數被釋放到培養基中(對生物結皮則是被釋放在土壤中)(如圖3,綠色為細胞提取物,藍色為被消耗的基本培養基中代謝物),因此可以以該細胞提取物來模擬生物結皮環境。

圖3 Microcoleus vaginatus PCC 9802細胞提取物與消耗的基本培養基代謝物比較

(3)分別在基本培養基中添加上述鞘藻屬菌體的細胞提取物和6種異養型菌的細胞提取物以模擬生物結皮環境,然后分別培養6種異養型菌,代謝組學蛋白組學文獻分享,最后比較空培養基代謝譜和被菌體消耗后的培養基代謝譜,物質含量降低則視為被菌體消耗,含量升高則視為由菌體產生,從而確定這6種菌與相應代謝物的關系。

3研究結果

1.代謝物隨潤濕時間和演替階段呈現出規律性變化,且潤濕時間對代謝物變化的影響大于演替階段。

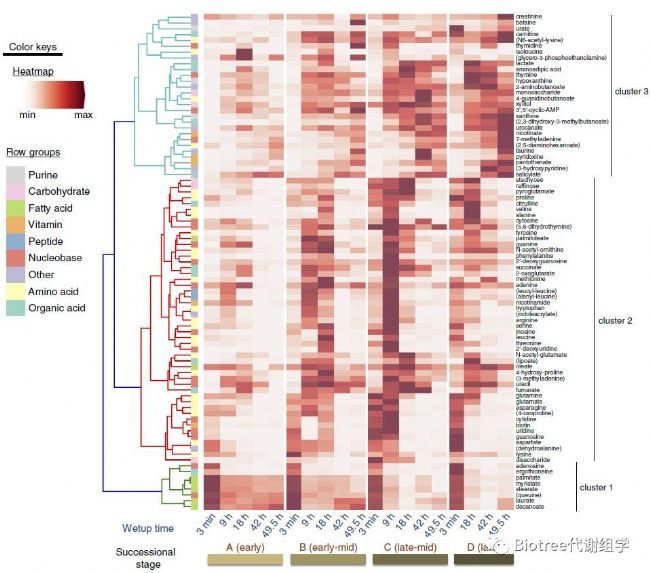

圖4 生物結皮中的代謝物分布類型

通過對不同潤濕時間和演替階段下物質的聚類發現,物質主要聚集成3類Cluster1、2、3。

Cluster1:主要是脂肪酸,在不同演替階段的早期含量最多,且隨時間變長而減少;

Cluster2:主要是極性氨基酸及核苷酸堿基,在3min-18h含量較多,且隨后含量降低;

Cluster3:在比較晚的時間點及較成熟的生物結皮中累計較多。

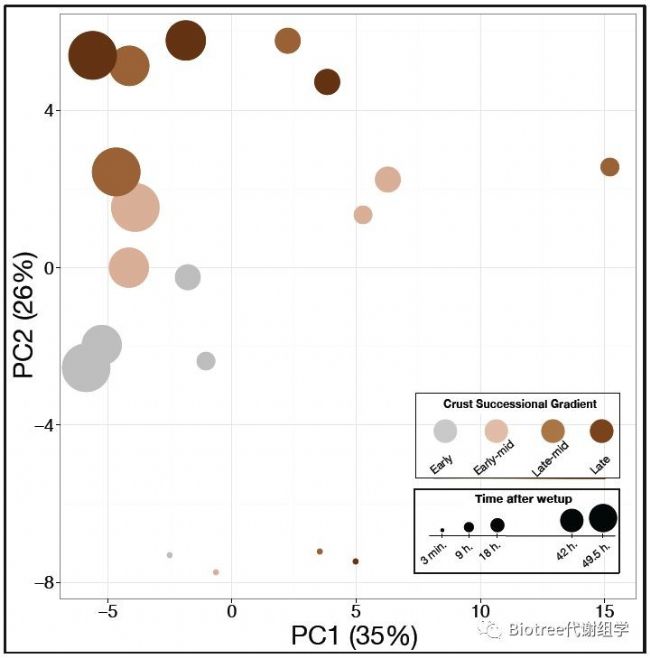

為了比較潤濕時間和演替階段兩因素對代謝物變化影響的強弱,根據物質的峰面積做了主成分分析(圖5),可以發現潤濕時間在第一主成分方向區分的更明顯,不同演替階段在第二主成分方向較明顯,因此說明潤濕時間對代謝物變化影響更大。

圖5 PCA得分圖

2. 由于生物活性造成的不同演替階段代謝物的動態變化

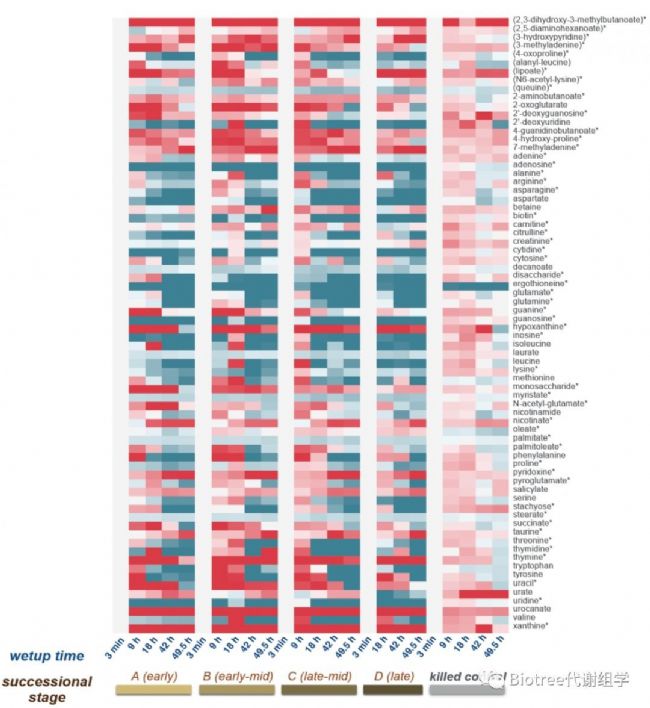

為了探討這些物質的變化哪些是由生物活性引起的,作者將不同演替階段及潤濕時間物質變化情況與高溫滅菌對照組做了比較,發現有53個物質在至少一個階段是與高溫滅菌對照組有顯著差異(圖6標“*”的物質),其他物質則是由非生物因素造成。

圖6 與高溫滅菌組相比活性生物結皮中代謝物的動態變化

3.宏基因組推斷微生物群落結構及潤濕時間和不同演替階段中群落結構的變化情況

在對代謝物做了初步分析之后,作者又對樣本進行了宏基因組測序,但是物種注釋的方法使用的是更穩定可靠的核糖體蛋白基因來注釋的,而非16SrRNA基因測序。與16SrRNA基因測序相比,核糖體蛋白基因有以下3個優點:

核糖體蛋白基因在幾乎所有基因組中都作為單拷貝存在;

宏基因組數據集中組裝效果好(通常優于16S rRNA基因);

保守性好并且產生了更高分辨率的系統發育樹。

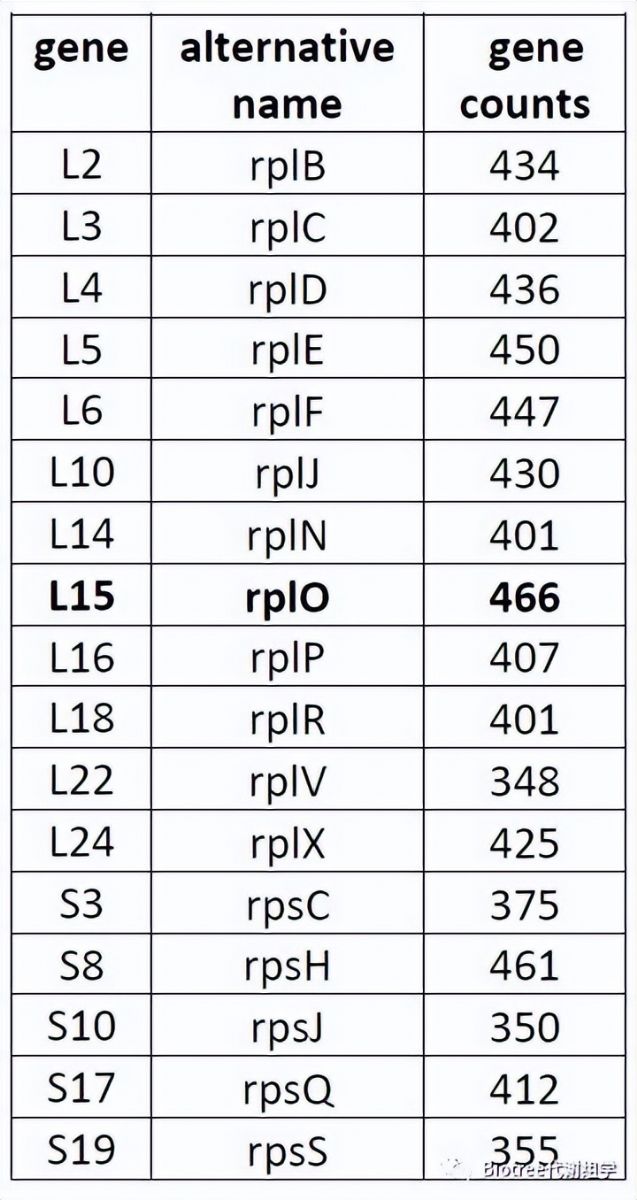

表1 生物結皮宏基因組中識別出的17種核糖體蛋白基因

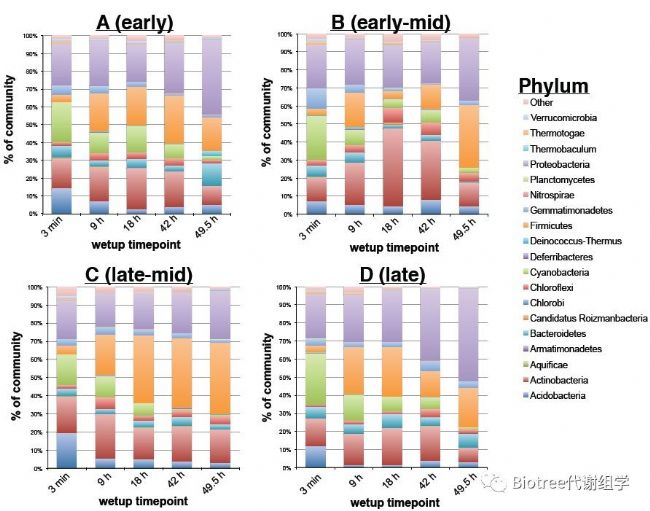

作者從組裝的基因中共定性出17個核糖體蛋白基因(表1),其中L15核糖體蛋白基因群落覆蓋范圍最廣,達466個,因此選用該基因作為物質注釋和豐度計算。代謝組學蛋白組學文獻分享,通過對微生物群落結構分析發現,藍細菌門在不同階段潤濕早期(3min)和晚期(49.5h)豐度顯著減少由3 min的17–28%到49.5h:1–3%;而厚壁菌門則在不同階段潤濕早期(3min)和晚期(49.5h)豐度顯著增多,由3 min的4–5%到49.5h: 19–39%。其他菌門(如放線菌門、變形菌門)均無明顯變化,即受潤濕作用影響較小(圖7)。

圖7 不同潤濕時間和不同演替階段微生物群落分布(門水平)

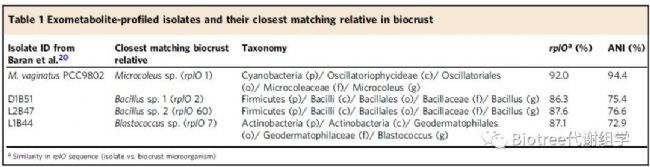

4.組裝rplO基因與分離培養菌體rplO基因比較

為了根據前面提到的16年文章微生物與代謝物的關系推斷本研究生物結皮中微生物與代謝物的系,作者將本研究中宏基因組組裝的rplO基因與16年文章中分離培養菌體的rplO基因做了序列相似性比較,保留了相似度超過86%的菌體,并且計算了平均核苷酸均一性(ANI),共有四種菌與先前分離培養的菌有較高的匹配度,見表2,表示這幾種菌與分離培養菌親緣關系較近,且可分別代表一類菌體。另外,這四種菌在整個微生物群落中占比也超過了30%,屬于優勢菌種。

表2 分離培養的菌體與其對應生物結皮中親緣關系較近的菌種

在比較16年代謝結果與本研究代謝結果后,發現有32個共有物質,但有9個是由非生物因素引起,排除后剩余的23個物質挑選出來,根據其峰面積與上述匹配的生物結皮中的四種菌進行了相關性分析,并與16年得到的微生物與代謝物的關系(消耗或產生)進行比較。代謝組學蛋白組學文獻分享,按照預期,被消耗的代謝物與菌體豐度應該成負相關,被生成的代謝物與菌體豐度成正相關(圖8),通過spearman相關性分析后找到了48種微生物-代謝物之間的關系,其中69%有跟預期相符的關系。

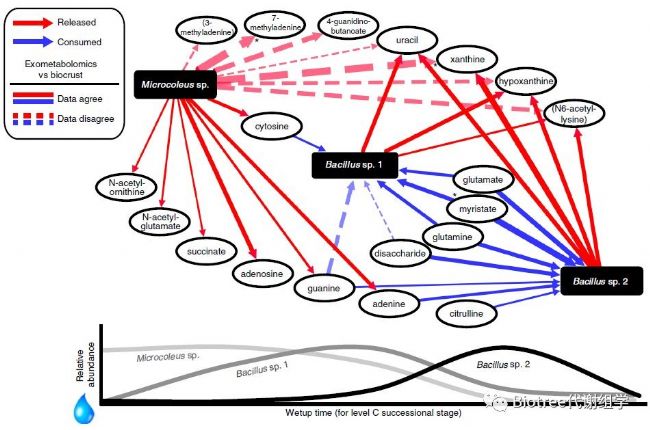

圖8 生物結皮中微生物與代謝物的預期關系

以食物網的形式展示該關系可見圖9,該圖中紅色實線表示該物質被釋放,且微生物與代謝物的關系與16年文章結果一致,虛線則表示不一致;藍色實線表示該物質被消耗,且微生物與代謝物的關系與16年文章結果一致,虛線則表示不一致。代謝組學蛋白組學文獻分享,并且繪制了C階段三種菌的豐度隨潤濕時間變化的曲線(下面的灰色曲線),可見潤濕早期,Microcoleus sp.(鞘藻屬)豐度迅速升高,隨著潤濕時間的推移,將胞內物質釋放到周圍環境中,此時芽孢桿菌Bacillus sp. 1(芽孢桿菌1)和Bacillus sp. 2(芽孢桿菌2)利用鞘藻屬菌體釋放的物質豐度開始逐漸增多,而Microcoleus sp.(鞘藻屬)豐度則逐漸降低。說明Microcoleus sp.是初級生產者,主要為其他異養微生物提供營養。

圖9 三種生物結皮中主要微生物的食物網

注:Blastococcus sp.由于該種菌受潤濕作用影響不顯著,因此在曲線圖中并顯示。

5.轉錄組驗證

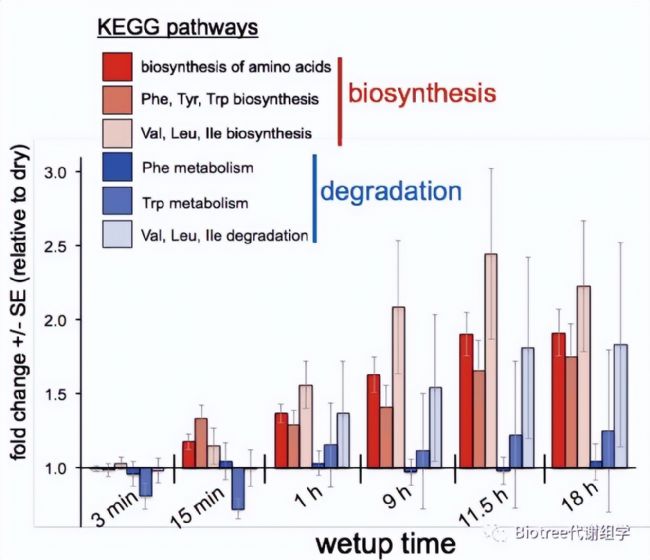

后面作者又對上述結果做了簡單的驗證,作者通過對其他學者做的生物結皮(也與本研究取樣地點一致)的轉錄本數據進行了KEGG通路分析,發現氨基酸合成途徑均增加,相同氨基酸的分解代謝基本不變或者稍微增加(圖11)。代謝組學蛋白組學文獻分享,這也與在代謝物聚類分析(圖1)中cluster2中主要是氨基酸類物質,且在潤濕早中期含量較豐富一致。

圖10 M. vaginatus 基因表達隨潤濕時間變化情況

4 結論

大多數土壤代謝物在潤濕事件和生物結皮發展階段顯示出與四種優勢細菌的預期關系(正相關或負相關)。

代謝組學蛋白組學文獻分享,研究結果表明,代謝物分析、宏基因組鳥槍測序和胞外代謝組學可以成功地整合到微生物群落結構與代謝物組成的功能分析上,將土壤微生物與土壤化學組織聯系起來,以確定復雜生態系統中微生物的胞外代謝物網絡。