一種新型一站式ISET捕獲CTC設備的可行性研究及其臨床應用

醫生首次在結直腸癌患者中發現中性粒細胞/淋巴細胞比值(NLR)與CTC檢出有明顯相關性

武漢大學中南醫院熊斌教授團隊近期在國際知名雜志《Oncotarget》(IF=5.008)上發表結直腸癌患者循環腫瘤細胞(CTC)檢測的相關研究論文(標題見下圖)。該研究為熊斌教授團隊與芝友醫療研發部合作研究成果。

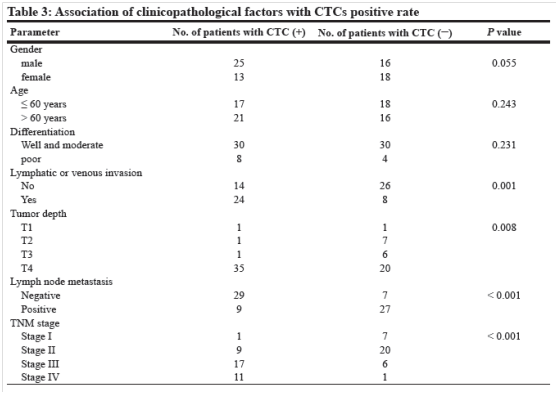

該研究共入組72例Ⅰ-Ⅳ期結直腸癌患者,使用CTCBIOPSY平臺對這些患者進行CTC檢測。 研究發現這72例患者中CTC檢測陽性率為52.8%(38/72),CTM(循環腫瘤微栓)檢測陽性率為18.1%(13/72)。CTC檢測陽性率與淋巴或靜脈浸潤、腫瘤浸潤深度、淋巴轉移和TNM分期等均顯著相關(P<0.01),研究結果提示在晚期結直腸癌患者中檢出CTC預示著較差的預后。

(該表引用自文獻:Xiong, et al. Oncotarget. 2017,10;8(2):3029-3041.)

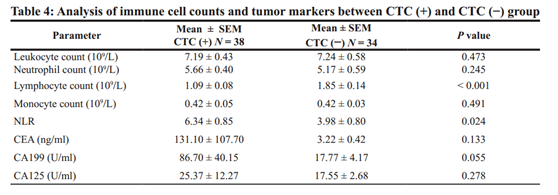

該研究還發現,CTC檢測陽性的患者,其平均淋巴細胞數量要遠低于未檢出CTC的患者(1.09 x 109/L V.S. 1.85 x 109/L, P < 0.001),中性粒細胞/淋巴細胞比值(NLR)在CTC陽性和陰性組之間有顯著性差異(6.34 V.S. 3.98, P<0.024)。該結果提示CTC的數量與腫瘤患者的免疫能力呈現負相關,即腫瘤患者的免疫能力越好,CTC越難在外周血循環系統中生存。近年來已有多篇文獻報道NLR可以作為癌癥患者獨立的預后因子,本研究在世界上第一次將結直腸癌患者的CTC檢出與NLR聯系在了一起,展示了免疫細胞與CTC的動態關聯和免疫系統對阻止癌癥遠端轉移的重要性,也揭示了CTC檢測對于評估免疫治療療效的重要價值!

(該表引用自文獻:Xiong, et al. Oncotarget. 2017,10;8(2):3029-3041.)

該論文通訊作者熊斌教授這樣評論:

CTC能夠伴隨血液循環播散,粘附血管內皮細胞進而侵犯不同的組織器官,檢測CTC能夠讓我們更為深入了解轉移的進程。同時CTC檢測可以作為一種實時“液態活檢”,更為便捷的監視腫瘤生物學行為,也可以更早的發現潛在的腫瘤轉移。因此,檢測CTC具有重要的臨床意義,不但可以實現早期診斷、療效監測,甚至通過分析CTC的分子生物學表型,實現個體化治療。

本研究所采用的CTC捕獲分析系統,是基于濾膜原理進行CTC捕獲,加之后續自動化的瑞氏染色和閱片,形成從捕獲分離至鑒定的一站式分析系統-- ISETos(One-Stop Isolation by Size of Epithelial Tumor cells,ISET)即CTCBIOPSY系統,ISETos利用CTC及CTM與白細胞在細胞平均大小上的差異,通過分布有大量8μm小孔的納米分離薄膜,取得了較高的捕獲效率。同時,由于納米級薄膜的應用,使得原位觀察分析成為可能。但是由于ISETos仍然是基于大小尺寸的捕獲方式,對于發生上皮間質化(Epithelial-Mesenchymal Transition,EMT)的CTC捕獲仍存在爭議,因此可否需要對于濾膜進行進一步加工,實現ISET聯合抗體的雙重分離系統進一步升級,從而實現針對CTC的全面捕獲和分析。同時,針對CTC的分子表型,ISETos需完善相關下游的深度測序等分子生物學分析,以利于臨床針對不同亞型的CTC提出不同的治療策略及監測腫瘤治療的療效。

但是總的來說,ISETos對于CTC捕獲及分子生物學研究具有廣闊的前景,能夠切實可行的分析研究CTC與腫瘤臨床病理特點之間的相關性,依靠合理的工作流程和技術平臺,深入研究CTC在惡性腫瘤發生發展、復發轉移中的作用,對認識和預防腫瘤進展,發現新的治療靶點,實現精準治療具有理論和實踐價值。

___________________________________________________________________________________

附熊斌教授研究團隊介紹:

熊斌,醫學博士,教授,主任醫師,博士生導師。武漢大學中南醫院腫瘤外科主任,腫瘤教研室主任。熊斌教授團隊多年來聚焦于惡性腫瘤侵襲轉移機制研究,通過不同的技術平臺對腸癌、胃癌、肝癌等患者進行CTC的捕獲及隨訪,從液體活檢角度進行了大量的創新性的臨床與基礎研究;同時也一直從事CTC侵襲轉移的相關機制研究,在該領域承擔國家自然科學基金1項。相關研究工作結果已經發表在《Advanced Materials》、《Theranostics》、《International Journal of Nanomedicine》、《Oncotarget》、《Free Radic Biol Med》等雜志,引起國內外同行的關注。為消化道惡性腫瘤的復發轉移的機制理解、診斷治療提供了理論基礎和實踐依據。