PM2.5實時在線濃縮暴露系統應用于PM2.5致病機制的研究

大氣PM2.5粒徑小,比表面積大,能夠吸附大量的毒害物質,可以深入肺臟內部,對人體健康造成重大影響。流行病學調查表明,以PM2.5為主的空氣顆粒物污染可以導致下呼吸道感染,氣管、支氣管炎和肺癌,局部缺血性心臟病,腦血管疾病,慢性阻塞性肺疾病及人群過早死亡的發生,對高齡人群、兒童及患有心肺疾病的人群危害更大。

這幾天北京又是重度污染黃色預警。

北京市環境環境保護監測中心數據

關于PM2.5對健康影響的急性效應的流行病學研究,有較多國內文獻報道反映了這種效應的暴露反應關系。這種人群健康效應包括總死亡率、心血管疾病死亡率、呼吸系統疾病死亡率、總門診率、心血管疾病門診率、內科門診率、總急診率、心血管病急診率、總入院率、心腦血管病入院率、呼吸系統疾病入院率、不良生殖結局發生率以及人群呼吸道癥狀、肺功能和免疫功能改變等[1]。Chen等所進行的急性健康效應的流行病學研究,采用兩階段貝葉斯層次模型,定量評估了我國17個城市大氣污染對居民日死亡率的影響。結果表明,PM2.5每升高10 μg/m3,居民總死亡率、心血管疾病死亡率和呼吸系統疾病死亡率分別增加0.40%(95%置信區間:0.18%,0.61%)、0.47%(95%置信區間:0.23%,0.72%)、0.46%(95置信區間:0.19%,0.74%)[2]。

流行病學研究只能提供總的顆粒物暴露和致病結果,如住院率、相關發病率和過早死亡等之間的關系,卻不能解析PM2.5對人體健康影響的致病機制。因此,有必要進行人志愿者或動物PM2.5實時暴露的健康風險評價和致病機制的研究。國外哈佛大學等研究小組使用自制的PM2.5實時濃縮暴露系統進行了系列深入的研究,分別設計成固定式和移動式的PM2.5實時濃縮暴露系統。進行了肝臟纖維化[3]、糖尿病[4、5]、心血管病(高血壓、心血管、心臟病)[6-8]、代謝紊亂[9]、過敏反應、哮喘[10]、神經系統[11]、肺臟炎癥反應[12]、肺癌[13]等。研究對象包括人志愿者、敏感動物模型和正常動物的濃縮暴露。濃縮后PM2.5的濃度極個別的研究濃度最高峰值為800-900μg/m3,大部分的研究,濃縮后PM2.5的濃度為100-200μg/m3。

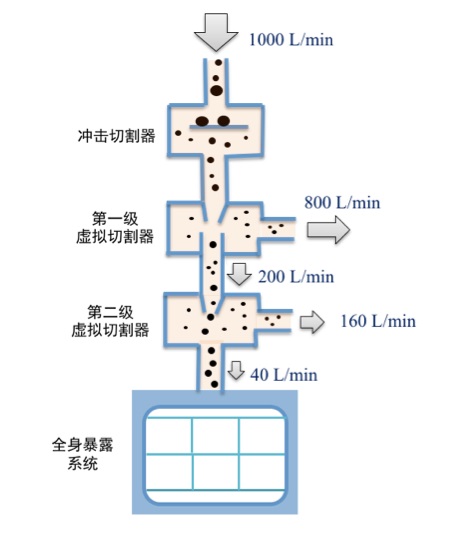

PM2.5實時在線濃縮暴露系統原理示意圖

為了滿足我國科研人員對PM2.5實時濃縮暴露系統的需求,北京慧榮和科技聯合中國CDC、軍事醫學科學院等專家團隊,研發了我國第一臺套PM2.5實時濃縮暴露系統。該PM2.5實時濃縮暴露系統主要包括PM2.5采樣器、PM2.5濃縮器、動力提供系統、流量控制系統、動物實時吸入暴露系統、污染氣流凈化系統、計算機自動控制系統、濃度實時監測系統、動物環境監測系統等組成。PM2.5實時采樣濃縮系統符合環保部HJ93-2013對采樣器的要求,動物吸入暴露系統符合OECD關于動物吸入毒理暴露設備的要求。該系統可以對環境中的PM2.5濃縮6-10倍,可以根據實驗的不同目的進行動物的急性、亞急性、亞慢性、慢性吸入暴露的研究。

主要參考文獻

[1] 宋東林。中國霧霾天氣的現狀與挑戰,環境與健康展望(EHP中文網站),2013年8月。

[2] Chen R,Kan H, Chen B, et al. 2012. Am J Epidemiol 175(11):1173-1181.

[3] Zheng Z, Zhang X, Wang J, et al. J Hepatol. 2015,63(6):1397-404.

[4] Liu C, Fonken LK, Wang A,et al. Part Fibre Toxicol, 2014,11:53.

[5] Liu C, Xu X, Bai Y, et al. Environ Health Perspect , 2014,122:17–26.

[6] Rao X, Zhong J, Maiseyeu A, et al. Circ Res, 2014 ,115(9):770-80.

[7] Ying Z, Xu X, Bai Y, et al. Environ Health Perspect , 2014,122:79–86.

[8] Xu X, Yavar Z, Verdin M, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2010;30:2518-2527.

[9] Mendez R, Zheng Z, Fan Z, et al. Am J Transl Res, 2013;5(2):224-34.

[10] Wagner JG, Morishita M, Keeler GJ, et al. Environ Health, 2012 ,11:45.

[11] Fonken LK, Xu X, Weil ZM, et al. Mol Psychiatry, 2011 ,16(10): 987–973.

[12] Harder SD, Soukup JM, Ghio AJ, Devlin RB, Becker S. Environ Health Perspect, 2001 ,109 Suppl 4:599-604.

[13] Fernanda Alves Cangerana Pereira, Miriam Lemos, Thaı´s Mauad,et al. CLINICS, 2011, 66(6): 1051-1054.