南模生物講座預告:大鼠實驗操作及模型構建技術分享

現在我們提到實驗動物,第一個想到的往往是小白鼠,它已經成了動物模型的代名詞。但本期的主角——大鼠——才是第一個被用于科學研究的哺乳動物。兩個世紀前,科學家就開始使用大鼠來研究食物和缺氧對生理活動的影響。

之前小鼠受更多科研工作者青睞,主要因為其胚胎干細胞很早就建立成功,進行基因編輯更加容易。而隨著Crispr/Cas9等新技術的出現,對大鼠進行基因編輯不再是難題。大鼠體型較大,便于操作的優勢也更加體現出來。其更適于進行手術,方便連續抽血,更易進行移植研究等。此外,相較于小鼠,大鼠在神經,代謝研究領域內更是具有獨特優勢,大鼠與人類的疾病發生機制更相似,更有利于相關疾病的機制研究和藥物研發。

南模生物持續進行大鼠模型的研發和實驗服務,在該領域積累了豐富的經驗,本期《南模講壇》特別邀請了科學與技術研究部經理王龍老師,為我們詳解大鼠常規實驗技術以及基因修飾技術在大鼠中的應用。

2022年7月28日周四19:00

“大即正義”大鼠實驗操作及模型構建技術分享

1. 大鼠的特點及優勢

2. 大鼠的常規實驗技術

3. 基因修飾大鼠模型的制備方法

4. 基因修飾大鼠模型的應用

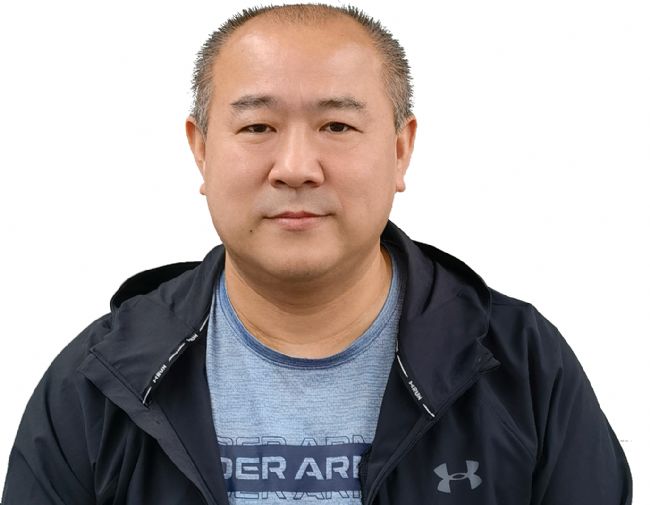

王龍

南模生物-科學與技術研究部 經理

王龍,上海交通大學碩士,從事大小鼠疾病動物模型的制備及服務工作,具有20余年相關工作經驗,目前主要負責大鼠基因修飾動物模型的研發和CRO服務。

- 講座邀請:Savante SEND標準數據集自動化解決方案

- 東樂自然基因第72屆膜片鉗線下實際操作培訓班通知

- 易科泰受邀參加全國土壤環境生物安全與健康研討會

- 斯高&埃德講座預告:心臟科研中常用電生理技術及進展

- 2025第四期新酶設計及酶技術應用專題培訓班通知

- 易科泰受邀參加第三屆“千種本草基因組計劃”研討會

- 進科馳安第四場BMG多功能酶標儀線上答疑會邀請函

- 2025生物人PCR產業技術深度研討學習班報名通知

- 講座邀請:AI力場到量子力學,FEP工作流自動化

- 易科泰邀您參加全國土壤環境生物安全與健康研討會

- 萊闊邀您參加Harvesting Carbon 作者見面會

- 講座:高通量多參數分析系統在線粒體研究中的應用

- 易科泰邀您參加第三屆“千種本草基因組計劃”研討會

- 怡美通德誠邀您參加CCTB 2025腫瘤標志物學術大會

- 直播:共聚焦熒光壽命成像在植物相關研究中的應用

- 南模生物將攜多個動物模型最新研究成果亮相AACR年會

- 南模生物邀您相約華東第17屆實驗動物科學學術交流會

- 南模生物大/小鼠實驗操作線下培訓班第二輪報名通知

- 南模生物邀您相約第二屆自免藥物及療法論壇

- 高品質實驗爪蟾上新!北京海威磐石獲準進口非洲爪蟾

- 賽業直播:從退行性疾病小鼠模型到新型AAV遞送突破

- 南模講座預告:誘導多能干細胞(iPSC)技術及應用前景

- 賽業講座:免疫重建小鼠在腫瘤免疫治療研究中的應用

- 南模直播預告:抗體藥物偶聯物(ADCs)的最新進展

- 南模直播預告:B細胞相關自免與炎癥疾病模型的構建

- 南模今晚直播:人源化自免小鼠模型構建及其應用前景

- 李勁松院士做客南模生物直播間,講述基因組標簽計劃

- 講座:人免疫系統重建小鼠在腫瘤免疫治療研究中應用

- 不同以“網”,智驅未來,賽業生物官網煥新升級

- 南模生物邀您相約第十六屆全國免疫學學術大會

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com